何だか皮膚がかゆい、あちこち「赤いみみずばれ」みたいになっちゃった。

しかも、少しずつ移動してるみたい…。

考えただけでも恐ろしい、それ、寄生虫の仕業かもしれません。

今回はその正体と対処法を徹底検証します。

Contents

寄生虫が皮膚下や体内で移動する⁉それ移動性皮下腫瘤?皮膚爬行症?かもしれません

引用: Wikipedia

皮膚にかゆみを伴い、引っ掻いたような線状の赤いみみずばれのような腫れが現れ、それが皮下または皮膚内を不規則に蛇行しながら移動していたら、移動性皮下腫瘤(いどうせいひかしゅよう)又は皮膚爬行症( ひふはこうしょう)の可能性が高いでしょう。

人間以外の動物を固有宿主とする寄生虫が、口や皮膚からに侵入した場合、成虫になれずに幼虫のまま皮下や体内を移動して、様々な症状を起こす病気なのです。

皮膚爬行症と移動性皮下腫瘤、この2つを明確に分けることはできません。

幼虫が移動する組織内の深さの違いによるため、浅いところを移動すれば皮膚爬行症であり、深いところを移動すれば移動性皮下腫瘤となるのです。

クリーピング病(creeping disease クリーピングディジーズ)、又は皮膚幼虫移行症(ひふようちゅういこうしょう)とも呼ばれ、線状の皮膚炎を起こします。

寄生虫が皮膚下や体内で移動するその原因になる寄生虫は?

日本は魚や肉を生で食べる習慣があり、多くの原因は口から体内に入ることで起こります。

皮下で移動しながら症状を引き起こす、代表的な5種類の寄生虫がこちらです。

[st-mybox title=”移動性のある病変” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 顎口虫(がっこうちゅう)

- 旋尾線虫(せんびせんちゅう)

- 動物由来の鉤虫(こうちゅう)

- ロア糸状虫(ロアしじょうちゅう)

- マンソン裂頭条虫(マンソンれっとうじょうちゅう)

[/st-mybox]

それぞれの寄生虫を詳しく見てきましょう。

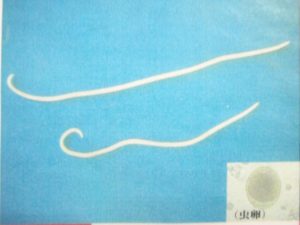

引用:愛知県衛生研究所

寄生虫が皮膚下で移動する顎口虫(がっこうちゅう)ってどんな虫?

引用:東京都福祉保健局

一般にドジョウ・ヤマメなどの渓流魚・ライギョ・ナマズ(幼虫)・フナ・コイ・ヘビなどに寄生していて、これらの生食によって感染します。

人の体の中に入った幼虫は、胃の壁を食い破って肝臓などほかの臓器に移動しながら、体内では成虫になれないので、幼虫のまま皮下を移動するのです。

顎口虫の症状は?

摂取後、数週から数か月で出現し、発赤を伴うみみずばれが蛇行しながら拡大して、皮膚のかゆみや軽い痛み伴うことがほとんどです。

顎口虫の種類によっては、数年間出没することもあります。

まれに、内臓臓器に幼虫が入り込むことがあり、下記の様な症状が出る事があります。

[st-mybox title=”注意ポイント” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 目…失明

- 喉…呼吸困難

- 頭…脳障害

[/st-mybox]

顎口虫の予防方法は?

刺身で食べることが一般的でない淡水魚は、十分加熱処理して食べることと、マムシなどの生食や生き血を飲むような事は絶対やめましょう。

顎口虫はどこにいるの?

顎口虫はイヌ・猫・豚などの動物の中で卵を産み、消化管に寄生することから、糞便と一緒に環境中に排泄され、虫卵は水中でふ化します。

その後、食物連鎖により、ミジンコ→蛙→ドジョウやヤマメ→ライギョ→ナマズなどへと移行していきます。

最終的にはイヌ・猫・豚などがこうした生物を食べることで、動物の中で成虫になり、消化管内で再び虫卵を産むことになるのです。

寄生虫が皮膚下で移動する旋尾線虫(せんびせんちゅう)ってどんな虫?

引用:東京都福祉保健局

一般にホタルイカ・スケトウダラ・ハタハタ・スルメイカに寄生していて、主にホタルイカの生食によって感染します。

人の体の中に入った幼虫は、【0.8~2mm未満】程度の虫で、腹部を中心に出現し、幼虫が比較的ゆっくり体内を移動し組織障害を起こします。

旋尾線虫の症状は?

感染部位により腸閉塞型、皮膚爬行症型、前眼房寄生型に分類されます。

[st-mybox title=”注意ポイント” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 皮膚爬行症型…摂取後2週間前後の発症で、大多数は腹部から始まり、数mm幅の発赤を伴うみみずばれが、1日に【2〜7cm】蛇行しながら伸びていきます。皮下(真皮)の浅いところを移行するため、水疱をつくることも特徴の一つです。

- 腸閉塞型…最も多く、摂食後【数時間〜2日後】から腹部膨満感・腹痛、【2〜10日】は腹痛と嘔吐を伴います。

- 前眼房内寄生…とても珍しく、過去1例のみ報告されています。

[/st-mybox]

発症時期は、ホタルイカ漁解禁の【3月~8月】、特に【4・5月】に多いとされています。

旋尾線虫の予防方法は?

ホタルイカの踊り食いや、冷凍されていない刺身は避け、内臓を除去したものを食べるようにしましょう。

生食の場合は【-30℃で4日間以上】または【-40℃で40分以上】冷凍したもの、他にも高温に弱いため、沸騰水に投入し【30秒以上】、中心温度が【60度以上】で処理したものを食べましょう。

旋尾線虫はどこにいる?

ホタルイカやタラなどの内臓に寄生していることは分かっているのですが、終宿主は、はっきりと分かっていません。

現在は、海のほ乳類か鳥類と考えられているようです。

旋尾線虫の幼虫には多くの種類があり、ホタルイカから検出されるものはタイプⅩ(テン)と呼ばれています。

比較的最近に発見されたこの寄生虫の学名は、未だ決定されていないのです。

引用: Wikipedia

寄生虫が皮膚下で移動する動物由来の鉤虫(どうぶつゆらいのこうちゅう)ってどんな虫?

引用:綾部動物病院

土の中にいる鉤虫の幼虫が、人間の皮膚を突き破って侵入してくるので、砂浜や砂場をはだしで歩いたり座ったりすることで感染します。

又は、感染している犬猫の口や肛門の周りにも虫卵が付着していることがあり、過剰な触れ合いで感染することもあります。

最も多いのは、犬または猫を宿主とするブラジル鉤虫で、犬猫の糞便で排出された鉤虫卵が、温かく湿った土または砂の中で感染性をもつ幼虫に成長するのです。

鉤虫の症状は?

侵入部位から赤い発疹が出始め、皮下をはい回るのでかなりかゆみがあるのが特徴です。

その後発赤を伴うみみずばれが蛇行しながら移動しますが、腸管には移行せずに皮膚内を動き回り、人の体内では成虫になることはありません。

まれに、腸管に移行することがあり、下記の様な症状が出る事があります。

[st-mybox title=”注意ポイント” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 腸管…急性腹痛

[/st-mybox]

鉤虫の予防方法は?

汚染された土壌と皮膚との直接接触を避けます。

感染しているいないに関わらず犬猫との異常な接触も避ける事、もしくは、犬猫に鉤虫症が見つかったら、きちんと治療する事も大切です。

鉤虫はどこにいるの?

主に、犬や猫などの動物の中で卵を産み、糞便と一緒に環境中に排泄され、暖かく湿った土や砂の中で感染性をもつ幼虫に成長し、ふ化します。

寄生虫が皮膚下で移動するロア糸状虫(ロアしじょうちゅう)ってどんな虫?

引用:ガイチュウバスターズ

ロア糸状虫がメクラアブ(キングアブ)に感染して、吸血などで人間を刺したときに、幼虫が体内に侵入することで感染します。

幼虫がアブに刺された傷口から体内に侵入し、皮下組織で成虫になります。

成虫は皮膚の下の組織や結膜(眼を覆う透明な粘膜)の下を移動します。

長さは雌虫で【40~70mm】、雄虫で【30~34mm】ほどになります。

ロア糸状虫の症状は?

ロア糸状虫症は、ほとんどの人は無症状です。

まれに、腕や脚にかゆみを伴う腫れ(カラバル腫脹)が現れ、この腫れは全身のどこにでも発生します。

これはロア糸状虫に対するアレルギー反応だと考えられています。

ロア糸状虫の予防方法は?

メクラアブに刺される回数を減らすことが大切です。

[st-cmemo fontawesome=”fa-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]

- 防虫剤を使用する

- 長袖のシャツと長ズボンを着用する

[/st-cmemo]

この感染症が流行している地域では、フィラリア特効薬「ジエチルカルバマジン」を1週間に1回投与することも予防に役立ちます。

ロア糸状虫はどこにいるの?

メクラアブは、北海道・本州・ 四国・九州に分布し、平地・山地ともに沢山いるアブで、羽に大きな斑紋があるのが特徴です。

アブは日中に人間を刺すため、カヤなどでは防げません。

寄生虫が皮膚下で移動するマンソン裂頭条虫(マンソンれっとうじょうちゅう)ってどんな虫?

引用:東京都福祉保健局

一般にヘビ・カエル・ニワトリなどに寄生していて、血液、胆嚢、筋肉などの生食や、幼虫が寄生しているケンミジンコがいる恐れのある水を飲む事でも感染します。

水中でふ化した後、ケンミジンコなどに食べられ、食物連鎖により、カエル→ヘビ→ブタ→イノシシなどの食物連鎖を経て、人に感染します。

幼虫は【数㎜から80㎝】程になり、人の体内では成虫になれず、そのままの状態で体内を移動、皮下・眼瞼・脳・肺などの侵入先での症状を起こすようになります。

引用:Wikipedia

マンソン裂頭条虫の症状は?

摂取後、感染してから約1週間潜伏した後に発症します。

初発症状には発熱、全身倦怠感があり、幼虫が入り込んだ先(胸・腹部・大腿部など脂肪の多い場所)で局所症状も出て、痛みを伴うしこりが皮下で出たり消えたりしながら移動します。

まれに、内臓臓器に幼虫が入り込むことがあり、下記の様な症状が出る事があります。

[st-mybox title=”注意ポイント” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

- 脳…けいれんや筋力低下・頭痛・しびれ

- 内耳…聴覚低下・めまい

- 肺…咳・血痰など

[/st-mybox]

マンソン裂頭条虫の予防方法は?

ヘビ・カエル・ニワトリなどの血液、胆嚢、筋肉などの生食は絶対やめましょう。

マンソン裂頭条虫は、ヘビ・カエル・ニワトリ・ブタ・イノシシなどと不衛生な状況下での接触も避ける事をおすすめします。

マンソン裂頭条虫はどこにいるの?

マンソン裂頭条虫は世界中に広く分布していて、ヘビ・カエル・ニワトリ・ブタ・イノシシなどの中で幼虫として存在していて、日本を含む東南アジア諸国に多いとされています。

寄生虫が皮膚や皮膚下で移動してる!病院はどこへ行く?受診は何科?

皮下組織で動く寄生虫の治療法は、主に2つあります。

- 外科的に切除して幼虫を摘出

- メベンダゾールなどの駆虫剤のほか抗アレルギー薬や消炎剤などの服用

寄生虫が皮膚下で移動してたら何科で受診?検査や診断はどうやるの?

まずは、皮膚科を受診してみましょう。

皮膚爬行症の診断は、問診や視診をもとに行います。

その際、次のような事が診断の参考になります。

[st-cmemo myclass=”st-text-guide st-text-guide-sankou” fontawesome=”fa-quote-left” iconcolor=”#919191″ bgcolor=”#fafafa” color=”#000000″ bordercolor=”” borderwidth=”” iconsize=””]

- 該当食物の食歴の有無

- 海外旅行の有無

- 発症時期など

[/st-cmemo]

移動する皮疹の先端部から皮膚を採取し、病理検査で幼虫を確認します。

また、超音波検査が有効な場合もあります。

幼虫が確認出来ない場合は、寄生虫に対する皮内反応や血液検査などを行います。

寄生虫が皮膚下で移動してたら治療法はこの2つ

線状のみみずばれの先端から、外科的に幼虫を摘出することがもっとも確実な方法です。

しかし、寄生虫の種類によっては、幼虫が非常に小さかったり、移動速度が速かったり、皮膚のさまざまな深さを蛇行するといった理由により、存在部位の確定が困難な場合があります。

そのようなケースでは、アルベンダゾールやイベルメクチン(保険適応外)の内服治療を行います。

寄生虫が皮膚下で移動してたら最寄りの保健所へ連絡してもいいですよ

寄生虫かどうか判断に迷う時は、最寄りの保健所へ相談してもいいですよ。

先ほども説明した事(該当食物の食歴の有無、海外旅行の有無、発症時期など)を電話相談してみれば、近くの病院を教えてくれます。

迷ったら、とりあえず連絡してみるものありです。

寄生虫が皮膚下で移動してたらアプリで病院検索もいいですよ

今はスマホで何でも調べられて便利ですよね。

病院の検索も出来る、こんなアプリはいかがですか?

【悲報】寄生虫が皮膚内で移動してる⁉その正体と対策を徹底検証のまとめ

- 寄生虫が皮膚下や体内で移動する⁉移動性皮下腫瘤か皮膚爬行症の疑いがあります。

- 寄生虫が皮膚下や体内で移動する、その原因になる寄生虫は主に5種類いるんです。

- 寄生虫が皮膚や皮膚下で移動してる!病院はどこへ行く?受診は皮膚科がいいでしょう。

皮膚下に寄生虫が居るなんて、考えただけでも気持ち悪いですよね。

そんな寄生虫も種類によっては数カ月から数年間出没を繰り返すものもいるんです。

他にも、皮膚以外の臓器へ迷い込んだりして重症化するケースもあるので、寄生虫かな?と思ったら、まず病院へ行きましょう。

さまざまな寄生虫がいますが、発症の原因は多くが生の食べ物からです。

普段から口に入れるものには気を付けたいですね。

これからのシーズン、海や山へ出かける機会も増えてきますね。

特に小さいお子さんが居る場合は、砂場や公園、海などの土・砂・水にも気を付けてあげるといいかもしれませんよ。

コメント